造幣局さいたま支局の博物館 を見てきました。

日本の歴史として、造幣局 と呼ばれる施設が最初にできたのは明治4年の大阪ですが、 その支局として東京出張所ができ、紆余曲折あって現在のさいたまに移転したのがこの「造幣局さいたま支局」です。

「造幣局って何やってるところなの?」というのはリンク先を見てもらうとして、今回はさいたま支局にある博物館を見てきました。 平日であれば工場見学もできたのですが、あいにくの土曜日だったのでそちらはまたの機会に。

博物館では「貨幣の歴史」「貨幣ができるまで」「偽造防止技術の発展」「記念硬貨や勲章、オリンピックメダル」「わが国に流通していた貨幣の変遷」などが展示されていて、 一部撮影禁止ではあるものの、基本的には展示品の撮影がOKという感じの、とてもすごい博物館でした。

貨幣ができるまでの工程展示では、デザインを起こすところから、鋳造に必要な金型の成形、金属板から円形に抜き出した貨幣の元となる金属を研磨、圧印、仕上げをするまでの各工程と、その時に作られる 貨幣っぽいもの が展示されていて「おぉ、こういう風に貨幣ができるんだ……」と関心しきり。

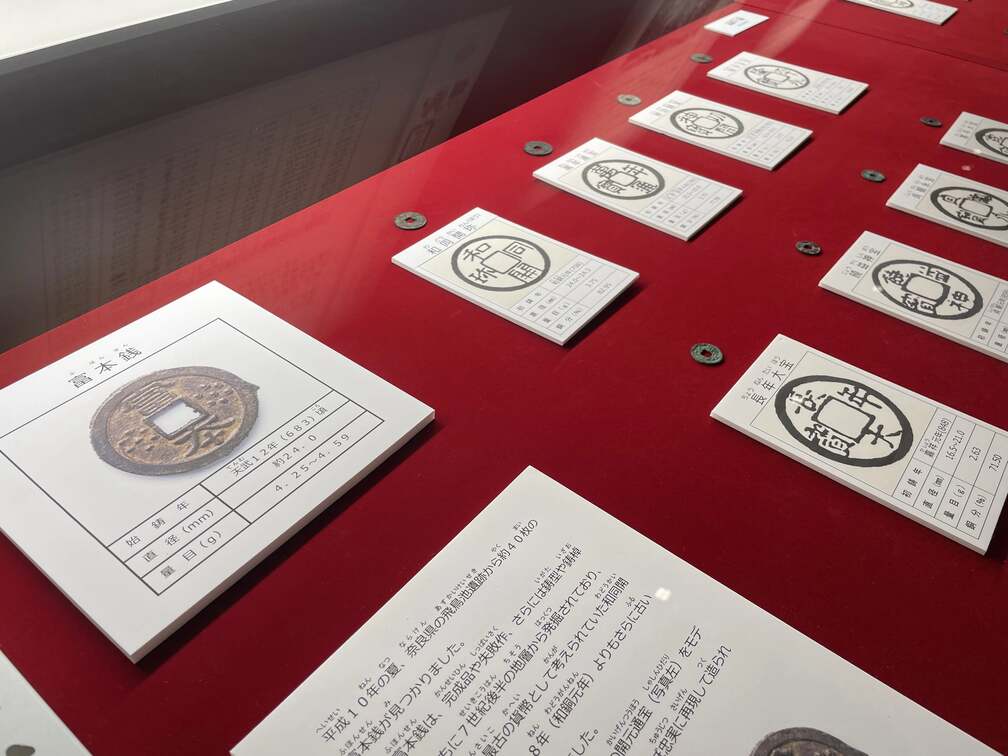

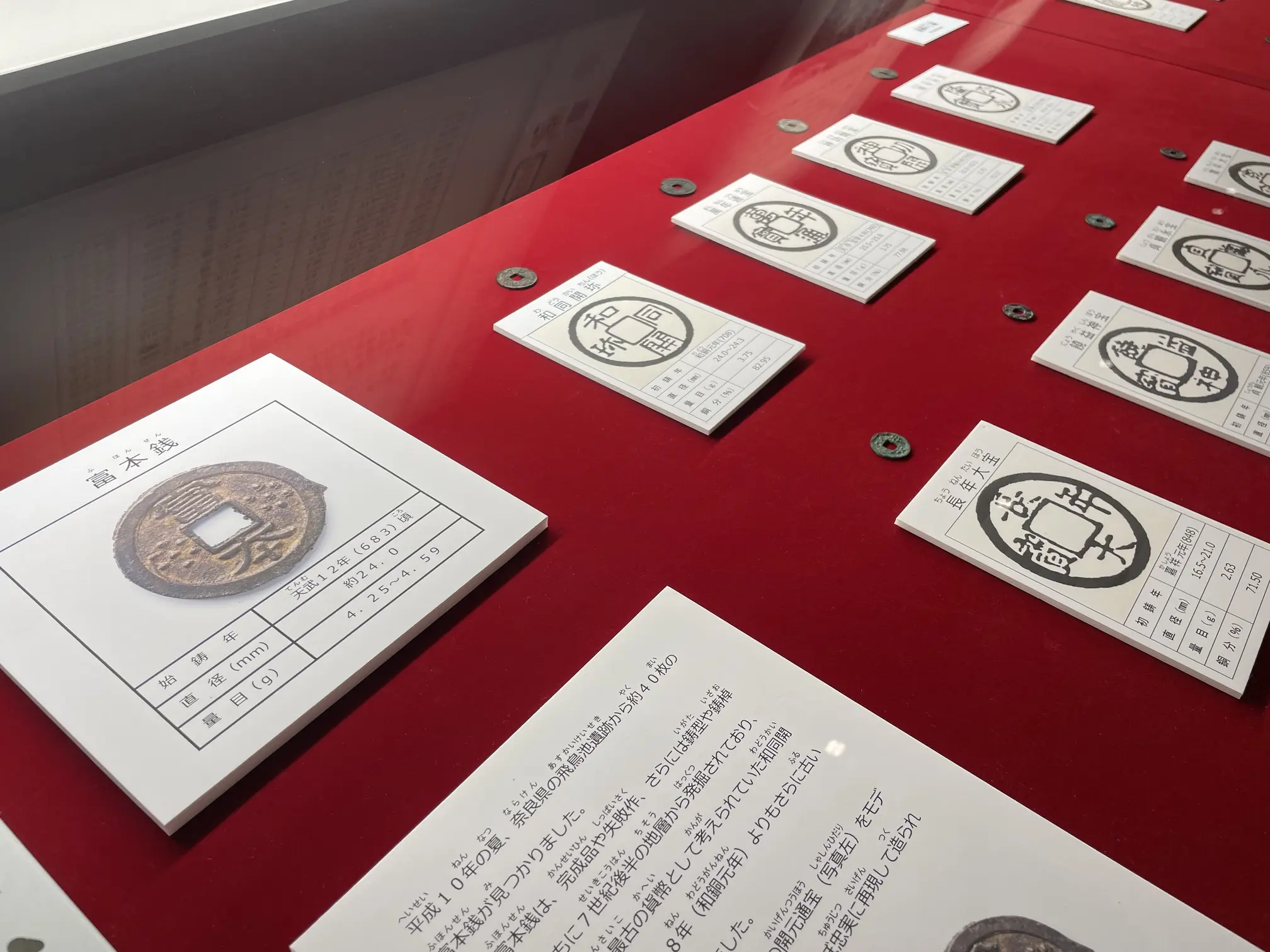

貨幣の変遷では、富本銭 の実物はないものの、わが国における貨幣の変遷が時系列に実物展示されており、中央展示では大判小判の実物が並んでいて圧巻です。

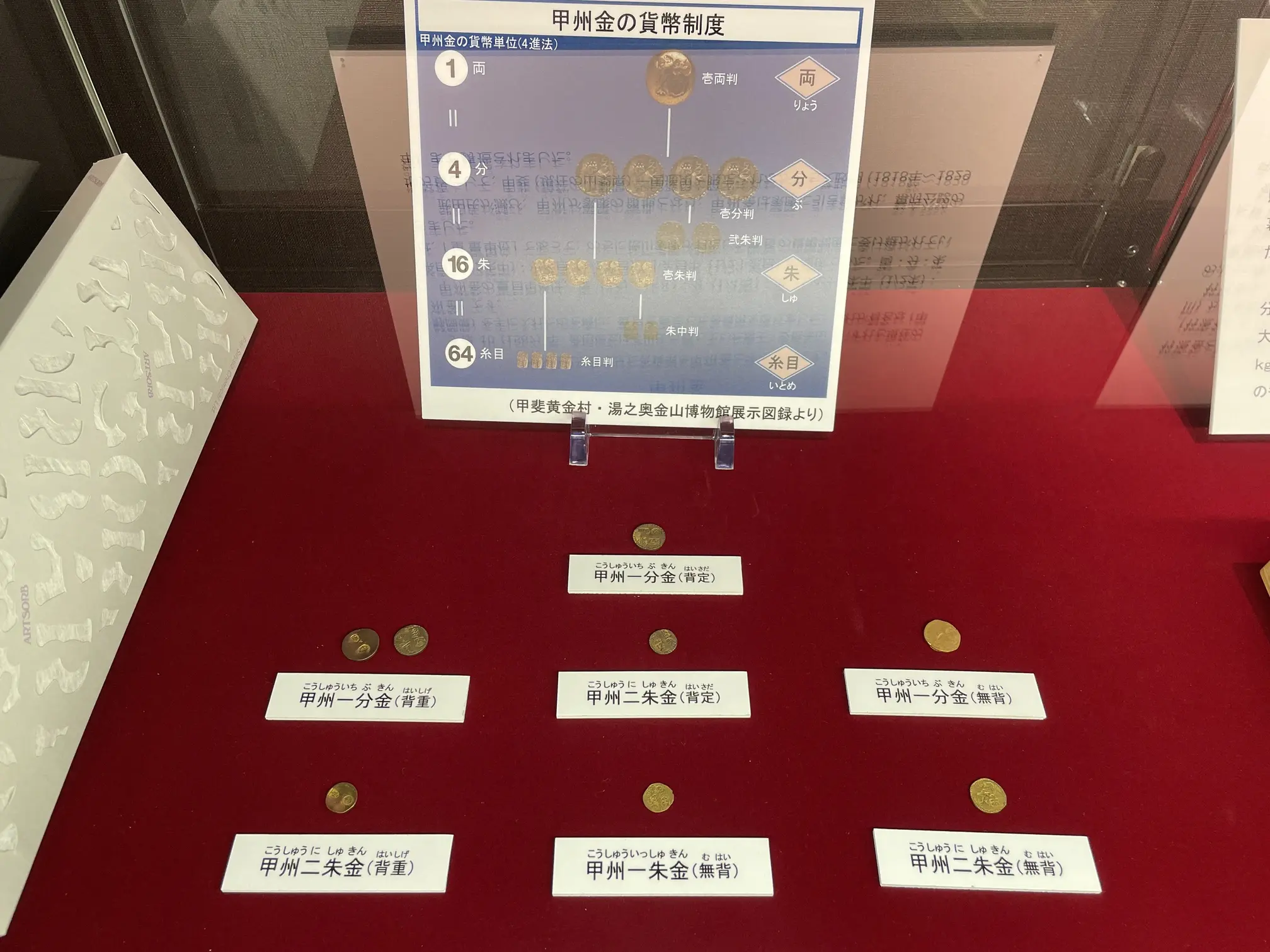

そして欠かせないのが、武田信玄の甲州金! 安倍金山を機に作られた金貨です。 武田家が滅んだあとも徳川家康に引き継がれ、地域限定ではあるものの貨幣としての価値を発揮・鋳造されていたもので、個人的には、わが国における「政治に依らない資産」の原点ではなかろうかと思っています。

こういった歴史を辿りながら、わが国の貨幣に関して様々な展示がされている造幣局さいたま支局の博物館。こちらは無料で全ての展示を見ることができ、特にコロナ禍の昨今は人も少なく快適な内覧をすることができます。

ゴールデンウィークの余暇を活用して、博物館巡りに行ってみるといいかもしれません。